2025年10月21日下午,浙江树人学院报告厅内座无虚席,一场名为“AI的崛起与未来:从AIGC到具身智能”的专题讲座,为师生们打开了一扇通往未来科技的大门。来自宇树科技的技术专家姜家豪,以其深厚的理论功底和丰富的实践经验,带领大家踏上了一段从虚拟智能到物理世界的震撼旅程。

讲座伊始,姜家豪老师并未直接抛出复杂的公式与术语,而是以一个引人深思的问题开场:AI是如何“学会”创作的?他以当前炙手可热的“扩散模型”为例,形象地解释道,AI的训练过程就像不断地给一张图片添加“噪声”,直到它变得完全随机;而模型的目标,就是学会如何一步步“去噪”,最终还原出清晰的内容。这一原理,正是AIGC(人工智能生成内容)技术的基石。无论是生成一幅画作,还是一段文字,其背后都遵循着从无序到有序的智能构建过程。

姜家豪老师指出,AIGC的崛起依赖于两大支柱:“大数据”与“大模型”。大数据是AI的知识来源,涵盖了互联网上海量的文本、图像、音频和视频。而大模型则是AI的“大脑”,通过自回归、Transformer等技术,学习语言的内在逻辑与世界的常识。他列举了国内外的代表性应用,如国际的ChatGPT、Sora,国内的通义千问、豆包、可灵等,这些工具正在深刻地改变着内容创作的方式,让“人人都是创作者”成为可能。

然而,掌握知识和生成内容,仅仅是AI进化的第一步。姜家豪强调,要让AI真正成为人类的助手,必须赋予它“人性”。为此,大模型的训练经历了三个关键阶段:“预训练”让AI“读万卷书”,广泛学习;“微调(SFT)”用人工精心标注的高质量问答数据,教会AI“听懂人话”;“强化学习(RLHF)”通过人类对AI输出的反馈与打分,不断优化其行为,使其更符合人类的价值观。这一过程,如同培养一个学生,最终目标是让AI实现从“会做”到“做好”,再到“懂你”的跨越。

在创作领域,AI的赋能效应已十分显著。姜家豪以视频制作为例,过去需要耗费大量时间构思脚本、拍摄素材、手动剪辑和添加字幕,如今,AI可以自动识别关键片段、生成匹配的文案和字幕,甚至根据一句简单的描述生成完整的视频内容。这不仅极大地提升了效率,更打破了专业软件的壁垒,让创意的表达变得前所未有的便捷。

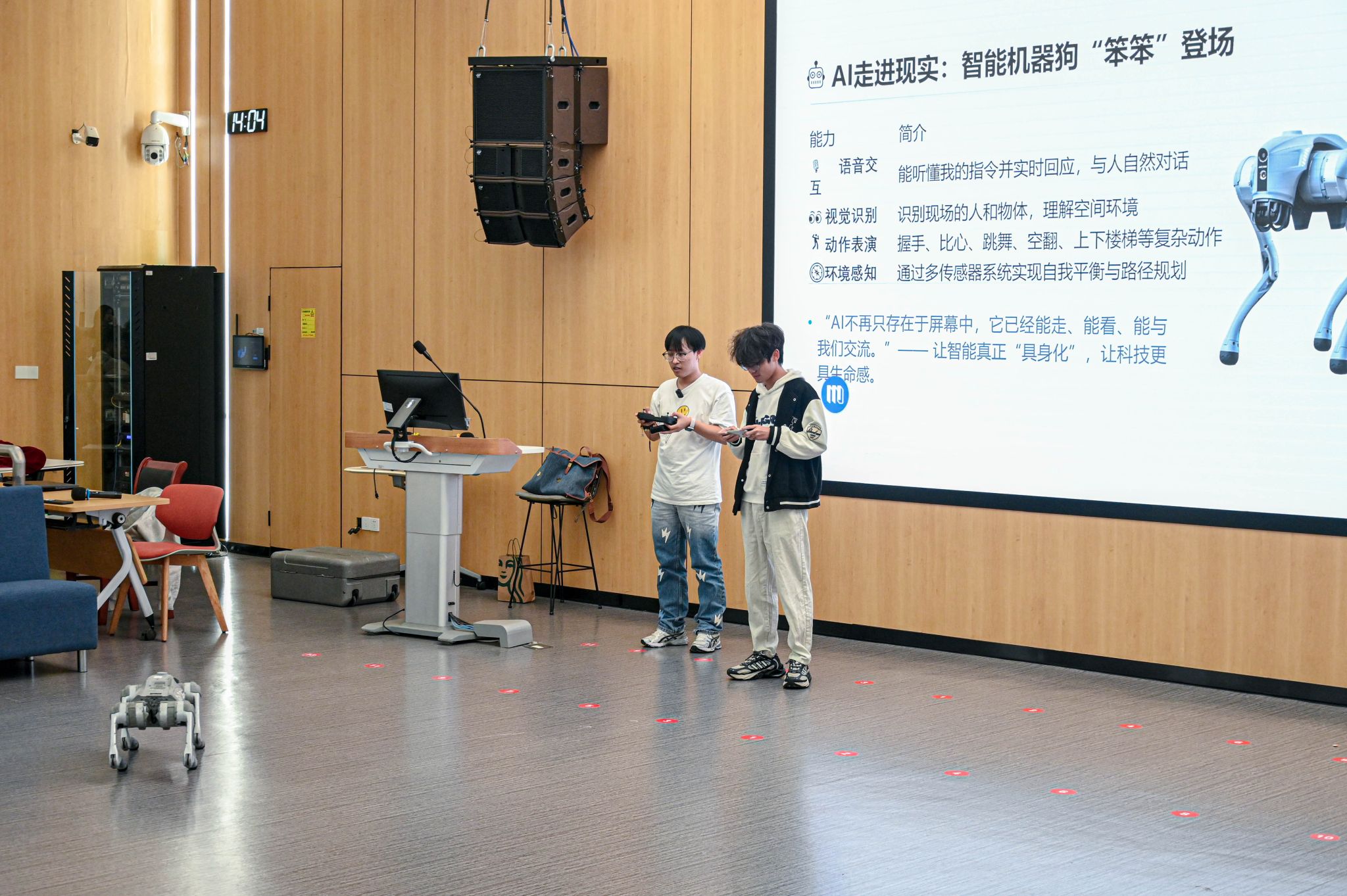

讲座之后,主持人隆重邀请出宇树科技的明星产品——智能机器人“笨笨”。这只搭载了先进AI算法的机器狗,瞬间成为了全场的焦点。它不再是一个抽象的概念,而是以一个鲜活、灵动的实体,走进师生们中间。

“笨笨”的展示精彩纷呈。它先是与学生们进行互动,对挥手、坐下等指令做出灵敏反应,其拟人化的动作和“眼神”交流,让现场充满了欢声笑语。紧接着,它展示了令人瞠目结舌的运动能力:一个干净利落的“原地后空翻”,展现了其强大的爆发力与精密的控制算法;一个充满温情的“比心”动作,瞬间拉近了人与机器的情感距离;最令人叹为观止的是它的“上楼梯”演示,它通过前肢的相机和雷达实时感知环境,精准判断台阶高度,协调四肢,稳步而自信地完成攀登,充分体现了其在复杂地形下的自主决策与环境适应能力。

这场生动的互动,完美诠释了从AIGC到“具身智能”的演进。AI不再局限于虚拟世界的“思考”与“生成”,而是拥有了“身体”,能够感知物理世界,与环境进行实时交互,并执行复杂的物理任务。姜家豪介绍,像“笨笨”这样的机器人,未来将在家庭服务、教育陪伴、工业巡检、应急救援等领域发挥巨大作用。

在讲座的最后,姜老师向在场的青年学子发出呼吁:AI不是遥不可及的未来,它已是正在发生的现在。他分享了行业领袖的观点——未来两三年,AI将替代大量基础性工作,而能否适应这一变革,关键在于是否愿意主动拥抱技术。他鼓励大家,不要将AI视为竞争对手,而应将其视为提升自身创造力与效率的“外脑”和“伙伴”。

当“笨笨”在同学们依依不舍的告别声中完成最后一个动作,这场讲座也落下了帷幕。它不仅传递了前沿的科技知识,更点燃了青年一代对未来的无限憧憬。在AIGC与具身智能的双重驱动下,一个虚实融合、人机共生的智能时代已经到来。而浙江树人学院的这场讲座,正是这股时代浪潮中,一次生动而深刻的回响。

文字:何研 摄影:闫博文